2024年6月に日本でも販売が開始されたAppleのヘッドマウントディスプレイ(HMD)である『Apple Vision Pro』。発売日には、約60万円もするデバイスに長蛇の列ができたという。使い方としては、ゲームや映画鑑賞といったエンターテインメントでの用途が思い浮かぶが、ほかにもオフィスワークも大きく変える可能性があるという。今回の特集では、ヘッドマウントディスプレイについてレポートする。

デスクを必要としない新たなオフィスワークの形

「Appleが提案するコンピューティングの未来像」、「魔法のような新たな体験を実現する、同社の長年のプロダクトデザインの集大成」、「リアルとバーチャルがシームレスに融合する」。これらは昨年発表され、この6月に日本でも販売が開始されたAppleのヘッドマウントディスプレイ(HMD)である『Apple Vision Pro』に対するメディアやユーザーの評価をランダムに抽出したものだ。まさに絶賛である。だがITビジネスの観点で言葉どおりに受け止めるのは禁物だろう。マーケティング理論が指摘するとおり、イノベーター層、アーリーアダプター層にとっては新しさこそが価値だからだ。

昨年6月の発表時、Apple CEOのティム・クックは、Apple Vision Proを空間コンピューターと呼び、それにより実現するソリューションを、Macのパーソナルコンピューティング、iPhoneのモバイルコンピューティングに匹敵する「第3のイノベーション」と位置付けた。では果たしてApple Vision Proの登場は、PCやスマートフォンに匹敵する変革につながるのだろうか。約60万円というApple Vision Proの販売価格を考えると、その答えが得られるのはもうしばらく先のことになりそうだ。ただし、オフィスワークに話を絞るなら、Apple Vision Proがオフィスの様相を変える大きな可能性を秘めていることは間違いない。

デスクワークという言葉どおり、これまでオフィスワークはデスクの存在と切っても切れない関係にあった。出先のカフェで仕事をするような場合も、メモを取り、PCを置くテーブル=デスクの存在が前提になっていた。ノートPCを膝の上に置いて作業することももちろん可能だが、実際に経験した方であれば、物理的な制約がパフォーマンスにも大きな影響を及ぼすことがお分かりだろう。

では、目の前の任意の空間にディスプレイを表示でき、指先や視線の動きで操作ができるとしたらどうだろうか。Excelデータの確認の際、ノートPCのディスプレイの制約にイラついた経験を持つ方も少なくないはずだが、確認したいデータに応じ、ディスプレイのサイズを自由に変更できるとしたらどうだろう。空間コンピューティングは、こうした働き方を現実のものにする。もちろん物理デバイスとの連携も可能だ。長文を入力する際には、物理キーボードを膝の上に置き、リラックスした姿勢で作業を行うことができる。Apple Vision Proの空間コンピューティングは、これまではSF映画の1シーンに過ぎなかった働き方を現実のものにするのだ。ITビジネスの観点で、Appleが提案する空間コンピューティングに注目する必要があることは間違いない。

なお、空間コンピューティングという言葉自体は、実は目新しいものではない。その言葉がはじめて使われたのは、当時MITの大学院生だったサイモン・グリーンウォルドが2003年に発表した修士論文といわれる。その名も『Spatial Computing』と題された論文では、空間コンピューティングを「現実のものや空間を参照し、保持し、操作するマシンと人の相互作用」と定義している。

現実世界に存在するあらゆるものは、高さと幅と奥行きによって表される3次元形状を持つ。しかしその情報を視覚的に伝えるには、紙メディアにせよ、デジタルメディアにせよ、2次元に変換する必要があった。それは3DCADなどの3Dデータであっても同じだ。ディスプレイへの表示は2次元で行わざるを得ないからだ。

概念としての空間コンピューティングの重要なポイントは、現実に存在する3次元の対象を2次元化というプロセスを経由せずに伝達できる点にある。少々大げさな言い方になるが、旧石器時代以来、ヒトの歴史において2次元化は空間の情報を伝達する主要な手段であり続けてきた。2次元化というプロセスを経由することなく、3次元オブジェクトを広く伝達する空間コンピューティングが、MacやiPhoneの登場に匹敵するイノベーションだと考えられる理由もそこにある。

AR、VR、MR、そしてメタバースとの違いは?

HMDを前提としたイノベーションの一つにメタバースがある。ではメタバースと空間コンピューティングはどこが違うのか。空間コンピューティングを理解するうえでは、メタバースとの違いを知ることも大きな意味を持つだろう。

メタバースの最大の特長は、現実空間と一線を画したデジタルの仮想空間への没入体験にある。メタバースには、現実空間をデジタル情報に置き換えることを目指すデジタルツインも含まれる。製造ラインや現実の街並みをデジタル空間に移植するデジタルツインの場合も、現実空間とのリアルタイムでの連携という観点は希薄だ。空間コンピューティングとの最大の違いはそこにある。

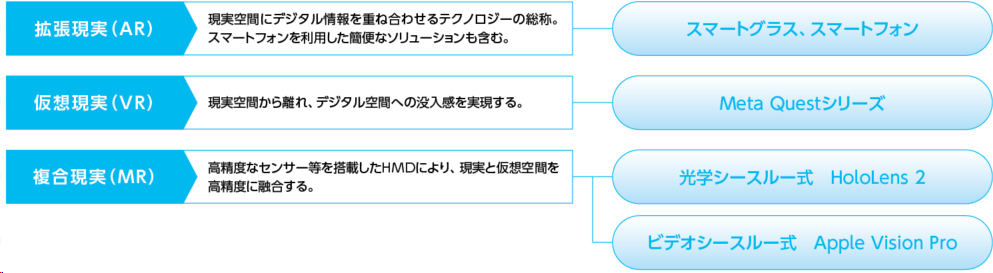

次に空間コンピューティングに隣接する概念と、それに対応する代表的なデバイスについて整理しておきたい。

拡張現実(AR:Augmented Reality)

ARは現実空間にデジタル情報を重ね合わせ、表示したり操作したりするテクノロジーの総称。一般的にはシンプルな画像やテキストと現実空間を重ね合わせるテクノロジーを指す。代表例が「ポケモンGO」だが、観光地や博物館・美術館で対象にスマートフォンを向けると説明文が表示されるサービスなどもARの具体例といえる。対応デバイスには、利用者の視界にテキストや画像を表示するスマートグラスなどのメガネ型ディスプレイに加え、スマートフォンも含まれる。

仮想現実 (VR:Virtual Reality)

VRは、現実から切り離された仮想空間への没入体験を実現するテクノロジーの総称。アバターを通して仮想空間に参加し、さまざまな体験を得たり、人と人との新たな関係を構築するメタバースはその代表例といえる。専用デバイスには、Meta QuestなどのVRヘッドセットがあり、右手用・左手用のコントローラーとの組み合わせにより、没入感のある体験を実現する。

複合現実 (MR:Mixed Reality)

MRにおいて重視されるのは、現実空間にデジタル3D空間を重ね合わせるテクノロジーだ。VPS(Visual Positioning System)やLiDAR技術により、双方の重ね合わせをこれまでにない精度で実現することがその特長である。対応デバイスは、リアルとデジタルの重ね合わせの方式により二つに分類できる。

一つはハーフミラーでリアルとデジタルを光学的に重ね合わせる光学シースルー方式。2016年の発表以来、製造業をはじめとする産業界のオンボーディングツールとしての活用が進むMicrosoft HoloLensがこれにあてはまる。もう一つがカメラで撮影した情報をディスプレイに表示し、デジタル情報を重ね合わせるビデオシースルー式で、空間コンピューティングデバイスとして大きな注目を集めるApple Vision Proはこれにあてはまる。

光学シースルー式は現実空間の見え方が自然だという特長を備える一方、明るい場所ではデジタル情報が見えにくくなるという難点を持つ。ビデオシースルー式はリアルとデジタルの自然な融合という強みを持つ一方で、処理のタイムラグや空間のズレ・ゆがみが生じやすいという課題があった。実は、この問題を気にならないレベルにまで改善した点がApple Vision Proの重要な注目ポイントの一つになる。

AR、VR、MRの総称として、クロスリアリティ(XR)という用語が使われることもある。XRは「Extended Reality」または「Cross Reality」の略称で、現実世界と仮想世界を融合させる技術を包括する概念になる。なお上記の対応デバイスの分類はあくまで便宜上のものと考えていただきたい。例えばVRデバイスとして紹介したMeta Questは、カメラを介したビデオシースルー機能も備える。ゲーム中の事故防止という意味合いが強いとみられるが、MRデバイスとしての利用も可能になる。