生成AIと外部システムの連携を実現するプロトコル

ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AI(LLM:大規模言語モデル)は、驚くべき速度で進化を続けており、ビジネスの現場でも導入が進んでいる。しかし、いくら生成AIが進化しても、生成AI単独ではできることに限りがある。生成AIが他のシステムやアプリケーションと連携することができれば、生成AIで可能なことが飛躍的に広がる。生成AIがエージェント(代理人)となり、指示に従って、さまざまなシステムと自動的に連携して処理を行うイメージだ。こうしたAIを「AIエージェント」と呼び、次世代のAIシステムとして期待されている。生成AIと外部システムを連携させる試みは行われているが、これまで生成AIと外部システムを連携させるには、システムごとに用意されている個別のAPIの仕様に応じて、生成AIの出力をカスタマイズする必要があり、手間がかかるだけでなく、拡張性や保守性の面でも問題があった。

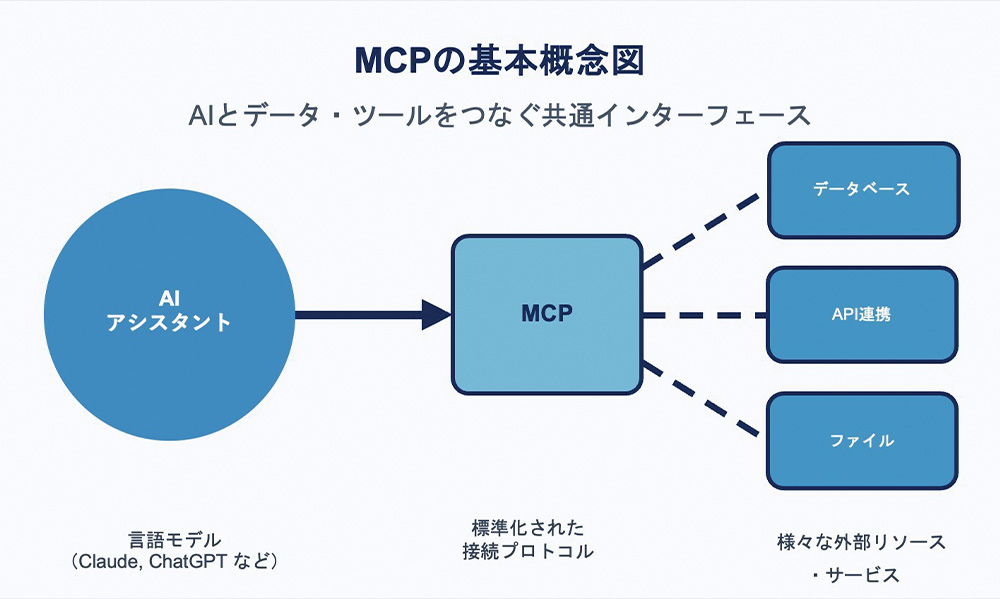

そうした問題を解決するために登場したのが、「MCP」(Model Context Protocol)である。MCPは、2024年11月に生成AI「Claude」を開発しているAnthropicが発表したオープンプロトコルであり、生成AIと外部システムやデータソースの接続を標準化するものである。MCPを利用することで、生成AIと外部システムの連携が飛躍的に簡単になる。MCPは、生成AIと外部システムにとってのUSB Type-Cポートのようなものだと考えれば良い。USB Type-Cが、PCやスマートフォンなどのデバイスをさまざまな周辺機器やアクセサリーに接続するための標準化された方法を提供するように、MCPは生成AIモデルを外部システムやデータソースと接続するための標準化された方法を提供する。

MCPは、外部システムやデータソースの使い方を共通のフォーマットで記述し、生成AIに伝えることで、どのシステムを使い、どのように情報を渡すべきかを生成AI自身が判断できる仕組みになっている。MCPは、MCPホスト、MCPクライアント、MCPサーバーの3つの要素で構成されている。MCPホストは、生成AI本体であり、複数のMCPクライアントを生成・管理する。MCPクライアントは、ホストによって生成され、特定のMCPサーバーと1対1で接続される。MCPサーバーは、生成AIが利用するリソースやツール、プロンプトを外部に公開する。

業務効率や生産性が高まる

MCPを提唱したのはAnthropicであり、先陣を切って自社が開発する生成AI「Claude」をMCP対応へとアップデートした。さらに、GoogleやOpenAI、Microsoftといったライバル企業が次々とMCPの採用を表明している。MCPに対応すれば、これまでアクセスできなかった外部のデータソースを自社の生成AIで利用することができるようになるため、AIを開発している企業にとってメリットが大きいのだ。OpenAIは、2025年3月にMCPへの対応を表明し、2025年6月に、ChatGPTのDeep Reserch機能でMCPを利用できるようにバージョンアップを行い、Google DriveやGmail、Teams、Outlook、Linearといった外部のサービスとの連携が可能になった。GoogleのGeminiも、2025年3月に発表された最新の「Gemini 2.5」シリーズにおいて、Gemini APIとSDKにMCPのサポートが追加されている。Microsoftは、2025年5月にWindows 11でMCPをネイティブサポートすると発表しており、数ヶ月以内に一部のパートナーにプライベート開発者プレビューとして提供、フィードバックを募る予定だ。

このようにMCPは、提唱されてからわずか半年ほどしか経っていないにもかかわらず、主要なAI開発企業が全て採用を表明し、実際に対応も進んでいるという、驚異的なペースで広がっている。各社のシステムやツール、データソース側でのMCP対応も進んでおり、今後1年以内に、生成AIがMCPを利用してさまざまなシステムやデータソースを自律的に使い分け、外部システムと連携して指示されたタスクをこなすAIエージェントが登場し、ビジネスにも導入されるようになることが予想される。こうしたAIエージェントの導入によって、企業の業務効率や生産性がより向上することになるだろう