2023年は「DXの推進」「セキュリティ対策」「サーバーのEOS」「補助金活用」といったキーワードが、パートナー様のビジネスの中心になる。新型コロナウイルスの感染症法上の扱いも、春ごろに季節性インフルエンザと同じ「5類」への引き下げが検討されている。そのため、経済活動は、オンライン活用と対面によるコミュニケーションのハイブリッドで、本格的にRe・スタートしそうだ。そこで年頭の特集では、パートナー様が提案すべきIT投資について考えてみたい。

行動様式のオンライン移行を受け DXの重要性はますます高まる

過去2年にわたり、企業のIT導入は人々の行動様式の大きな変化を後追いする形で進行した。半導体の供給不足という逆風はあるものの、多くの業界では、その先を見据えた取り組みの重要性が既に顕在化している。そのキーワードが、データ活用、そしてDXだ。またリモートワークの普及は、従来の境界型セキュリティの問題点が浮上することにつながっている。

デジタル化のさらに一歩先にあるDXの課題

2022年はITビジネスにおいて、コロナ禍を起点とした人々の行動様式の大きな変化への対応に追われる一年だった。消費行動のオンライン化を受けて、個の行動をリアルタイムで把握・分析し、“正しい時に、正しい人に、正しいメッセージを”届けることを目的としたマーケティング・オートメーション(MA)ツールの普及が好例である。いち早くウィズコロナに舵を切ったアメリカでは消費者のオフライン回帰が進み、Amazonが過剰投資に苦しむ、という新たな状況も生まれているが、実店舗における顧客行動もリアルタイムデータとして把握し、オンラインと融合する動きも目立ち始めてている。

働き方の変化に目を向けると、テレワーク、リモートワークの一般化は、リモート会議やワークフローによる電子承認、押印を不要とする電子サインの普及につながった。少々不謹慎な言い方になるが、長年停滞してきたペーパーレス化や脱ハンコ文化が一気に進展したことは、コロナ禍におけるデジタル化の進展、といってもいいのかもしれない。

一方で、これらのIT投資は働き方や働く場の改善にはつながるものの、企業価値の向上という大きな課題に対しては間接的な効果しかない。こうした中、重要な指針として注目すべきなのがデジタルトランスフォーメーション(DX)であることは間違いない。

昨年6月、経済産業省の主導のもと、デジタル技術を前提にビジネス改革に取り組む東証上場33社が「DX銘柄2022」、企業価値への貢献という観点で注目すべき15社が「DX注目企業2022」として選定されたことは、新たな経営課題としてのDXへの注目に大きな役割を果たした。とはいえ、業界や業態によってそれぞれ取り組みが異なるDXを、具体的にイメージし、営業提案に結び付けるのは難しいのが実情だ。

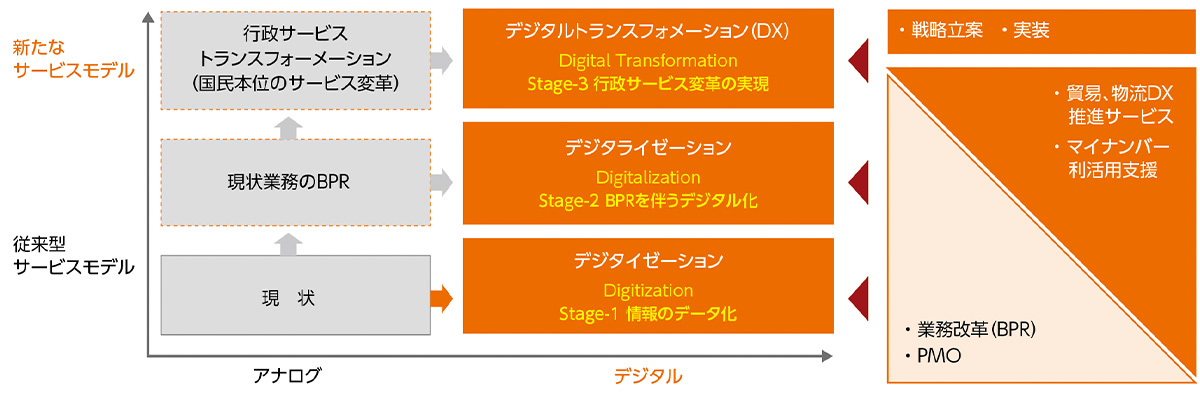

DXを理解するうえで、現在、総務省主導で進む行政DXの考え方はその一助になるだろう。少子高齢化と人口減少のダブルパンチを受ける多くの自治体にとり、デジタル活用による行政事務や行政手続きの省力化、そしてサービス品質の維持・向上は重要な課題である。行政DXでは、デジタル技術の利用を「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3つに分けて説明する。

デジタイゼーションが指し示すのは、紙文書の電子化に代表されるアナログ情報のデジタル化である。電子化は、紙文書の保管スペースを不要にし、検索に要する時間を短縮するなど事務作業の効率化に貢献するが、従来の手書きを前提にした窓口業務が続く限り、紙文書をデジタルデータとして入力する新たな手間が生じることになる。

では、窓口にタブレット端末を配置し、申請手続き自体をデジタル化してみてはどうだろう。それにより入力の手間なしにデジタル化の恩恵を得ることが可能になる。デジタル化を前提として、業務手順の改善を図る取り組みがデジタライゼーションである。

ここで浮上するのが、申請手続きが電子化されたのなら、申請のために行政窓口に出向く必要があるのだろうか、という疑問である。簡単な申請・登録手続きであれば、手続き自体オンラインで済ませることもできるはずだ。それにより、市民の利便性は大幅に向上する一方、窓口業務はサポートが必要な方や複雑な申請手続きへの対応に限られることになるため、人員削減も可能になる。行政DXでは、このようなデジタル化を前提に業務プロセス自体を見直し、最適化することをデジタルトランスフォーメーションと定義する。

民間企業の経営層にとってはあまりに牧歌的かもしれないが、複雑化するDXの意義を理解するうえでの指針の一つになるのではないだろうか。

企業経営に求められるデータドリブンな経営判断

ビジネスの現場では、自治体の窓口業務のように定型化された業務は一部に過ぎない。企業のDXを考えるうえで特に重要視されるのが、データに基づいて経営判断が行える環境の構築、という観点である。これまで経営トップに求められてきたのは、勘と経験と度胸に基づいた経営判断だった。だが、データサイエンスの進化は、企業が蓄積する膨大なデータの分析を通し、より確度の高い経営判断のサジェストを実現しようとしている。経営判断のスピードアップという観点からも、データに基づいて判断する「データドリブン経営」の実現は多くの企業にとり重要な課題だ。

それと関連し、「データの民主化」も昨年のキーワードの一つだ。企業が蓄積するデータは、それ自体が価値を持つ。経営層だけでなく、マーケターや営業担当も含めデータ活用が進む中、多様な分析ニーズへの対応はデータエンジニアの大きな負担になっているのが実情である。こうした中、データ基盤やBIツールの見直しを通して、より多くの人がデータに直接アクセスできる環境を構築すると共に、従業員のデータサイエンティスト教育に力を入れるケースも大企業を中心に目立ち始めている。例えば、世界3位の製鉄メーカーである日本製鉄の場合、2030年までに約1万人の従業員の2割に相当する2,300名を、データの高度な分析・活用スキルを備えたデータサイエンティストとして育成する方針を打ち出している。

また、大企業やデータ分析サービス企業を中心としたデータサイエンティストによる高度なデータ分析の裾野が中堅・中小企業に広がったことも、2022年のトピックの一つだ。

大塚商会の『dotData AI分析サービス』はその一例である。自社の業務改善にも活用するNECのデータドリブンDXソリューション『dotData』のリソースを利用し、顧客データを預かりデータ分析を行う同サービスは、すでに多くの中堅・中小企業において、自社の業務課題の解決に役立てられている。

リモートワーク普及が生んだ情報セキュリティの新たな課題

セキュリティ対策は今年も主要な課題の一つである。この分野の2022年のトピックの一つが、ワイパー型マルウェアの脅威である。データを人質に身代金を要求するランサムウェアとの違いは、それがデータの破壊を目的とする点にある。過去には2018年の平昌五輪でも発見されたワイパー型マルウェアが再注目された理由は、昨年2月に開戦したロシア・ウクライナ戦争にある。開戦後、ウクライナ国内ではワイパー型マルウェアによる攻撃が数多く確認されているが、その脅威は日本を含め、ロシアへの経済制裁を行う多くの国が共有しているとみるべきだろう。

ランサムウェアについては各国機関の対応強化により、攻撃者が野放しにされていた状況は大きく変わりつつある。一方で、攻撃手口の多様化には注意が必要だ。その一つが、クラウドをターゲットにした攻撃である。2022年にはWindowsとLinuxクロスプラットフォーム型マルウェアが新たに発見されたが、これはOSに依存しないクラウドサービスを標的にしたランサムウェア開発の前触れともみられている。

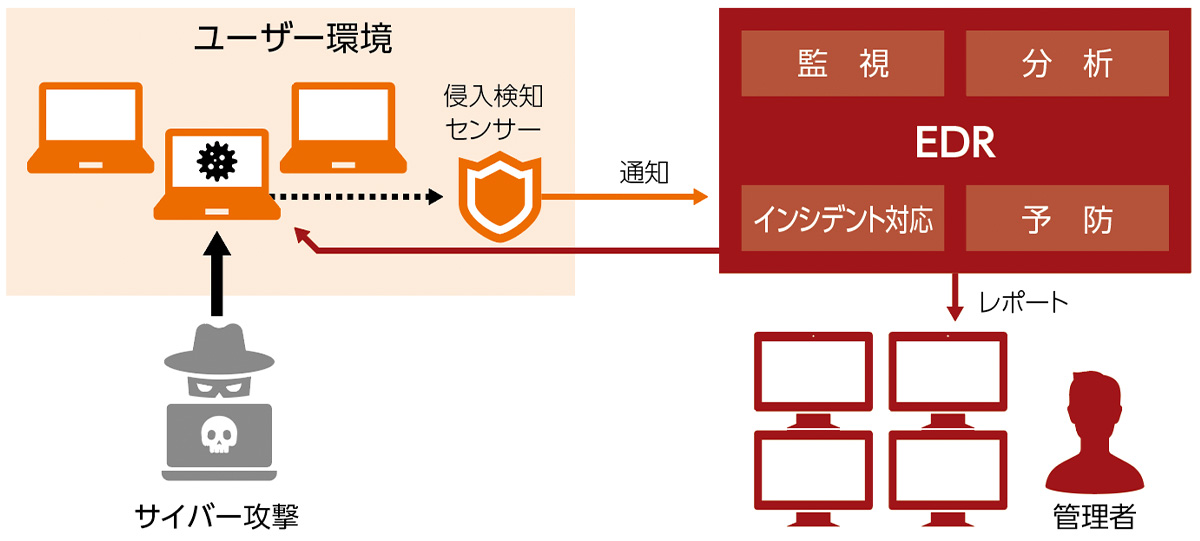

リモートワークが定着化し、社外からのアクセスが増える中、新たな課題として浮上したのが従来の境界型セキュリティの限界である。これを背景とし、従来のアンチウイルスソフトに代わる新たなツールとして注目されるのが、EDR(Endpoint Detection and Response:エンドポイントにおける検知と対応)である。

アンチウイルスソフトは、報告済みのマルウェアの脅威からネットワークや端末を守るという目的においては有効だが、その性質上、未知のマルウェアへの対応は困難だ。それに対し、EDRの役割は建物のドアや窓に設置した監視カメラに例えられる。マルウェアの侵入を完全には防げないという前提のもと、端末のふるまいや境界線のデータの行き来を監視することでリスクを最小化することが基本的な考え方になる。なお、EDRの運用では、システムが発出する大量のアラートをリアルタイムに分析し、対処していくことが大きな意味を持つ。そのため、EDRは1ツールとしてではなく、エンドポイントの脅威を検出し、対応を支援する一連のソリューションとして提供されることが一般的だ。

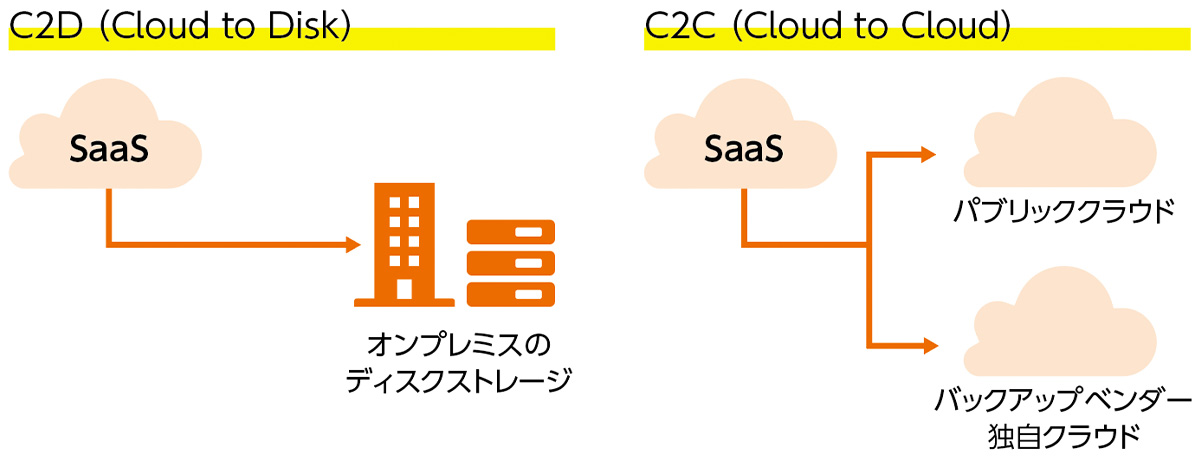

SaaSデータバックアップも注目ワードの一つだ。SaaSはインフラやアプリケーションの不具合についてはベンダー側、データ保護はユーザーがそれぞれ責任を負うことが一般的だ。利用者の不注意、あるいは意図的なデータ削除については利用者が責任を負うことは、コンプライアンスの観点からも注目する必要がある。

Microsoft 365を例にとると、メールサービスであるExchange Onlineの削除済みアイテムフォルダーの保持期間は30日、フォルダーから削除したアイテムについては14日間しか保持されない。

データバックアップが行われていない場合、退職者と取引先との関係で重大な疑念が生じた際に、メールのやり取りを追うことは不可能だ。ちなみに、Microsoft OneDriveのゴミ箱データの保持期間は3カ月で、ケアレスミスによるデータ消去リスクの観点からも、何らかのバックアップ施策が必要になる。

2023年から2025年への展望。 物販の動きも活発となる

2023年から2025年にかけては、物販のリプレース需要に注目したい。その理由は、Windows Server 2012/2012 R2 とWindows 10のサポート終了だ。Windows 10については、2025年10月に延長サポートが終了となり、2024年から本格的に需要が動き出すとみられている。また、ほぼ同時期にGIGAスクール構想の学習用端末の需要がピークを迎えるとされており、大きな需要に備えて調査と準備を進めておきたい。

次ページからは、今年の10月にサポートが終了するWindows Server 2012/2012 R2を中心にパートナー様のビジネスチャンスを見ていこう。