教育ICT特集

さまざまな分野でICT(情報通信技術)活用の推進が叫ばれるなか、文部科学省(以下「文科省」)主導で進められている「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画」は、昨今の教育分野のビジネスチャンスを語るうえで外せないトピックだ。「第2期教育振興基本計画」で策定された教育の情報化の実現に向けて、平成26~29年度の地方交付税では年間1,678億円、総額6,712億円が計上されており、学校現場におけるICT活用や、そのための環境整備に向けた動きが活発化している。本特集では改めて教育ICTの目指すビジョンや方向性を洗い出し、周辺機器に関連する導入機会を考察する。

現代の教育分野の時流、キーワードは「協働」と「双方向」

「第2期教育振興基本計画」では、平成18年に改正された教育基本法の理念を実現すべく、教育行政の4つの基本的方向性が示されている。そのなかで教育IT化に係る部分としては、「社会を生き抜く力の養成」の中で謳われている「生きる力の確実な育成」と、それを支える環境整備のひとつとして「ICT」の活用が明記されている。そこで成果目標とされている水準の達成のため「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画」がまとめられ、先に述べた地方交付税措置が講じられているのだ。

現行の学習指導要領でも、「生徒が情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的、積極的に活用」すること、さらに「視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図る」ことが各教科指導において求められており、教育現場はより情報化の充実を図るよう示した形となっている。法令においても、学習指導要領においても、教育のIT化は目指すべき将来像として位置付けられ、その推進を後押ししているといえる。

文科省ではICTを活用した教育の効果についても言及しており、授業を受けた児童生徒の約8割から「楽しい」「分かりやすい」といった肯定的な評価が得られたり、標準学力検査(CRT)の結果では実証校と全国の状況との比較において低い評定の出現率が減少するなどの傾向が見られたりと、いずれもプラスの影響が実証されている。(文科省「学びのイノベーション事業」実証研究報告書より)

単に情報への意識を高めるだけではなく、学習自体への意欲やその深度にまでICT活用が及ぼす影響が大きいとあって、教育分野での注目度も当然高い。教育ICTの動きは、現場で授業を行う先生方にとっても望まれた変化なのである。

ところで、教育ICTの潮流は今に始まったことではない。古くは平成6年から行われた「100校プロジェクト」(旧:通商産業省、旧:文部省共同)や、平成11年からの「学校インターネット事業」(総務省、旧:文部省共同)など、ICT環境を整備する動きはこれまでにも各省庁にて進められていた。なぜ今また、「教育ICT」なのだろうか。

近年の教育ICTにおける一番の特色は、「協働型」、「双方向型」の学習を推進している点だ。単なる環境整備に留まらず、教員と児童生徒が相互に情報伝達を行ったり、児童生徒の間で教え合い学び合う学習を目標とし、ICTの活用がその効果を促進する役割として期待されている。以前のように情報収集や見せ方のツールとして「使用」されたフェーズから、同じ操作、同じ感覚、同じ理解を一瞬で共有するためのツールとして「活用」されるフェーズへの移行。この変化が、今日の教育ICTが再び盛り上がりを見せている大きな要因といえる。

教育ICTの目標水準にみる、周辺機器の商機とは

それでは、具体的に「第2期教育振興基本計画」で目標とされている環境イメージについて見てみよう。教育現場のICT環境整備については、以下のような水準が目標として設定されている。

●教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数 3.6人

・コンピュータ教室 40台

・各普通教室 1台、特別教室 6台

・設置場所を限定しない可動式コンピュータ 40台

●電子黒板・実物投影機の整備(1学級当たり1台)

●超高速インターネット接続率及び無線LAN整備率 100%

●校務用コンピュータ 教員1人1台

PC上の資料や映像を大きくみせたり、その表示された資料や映像に電子ペンで直接記入をしたりといった、新しい見せ方を可能にする。

スクリーン投射型やボード型など様式もさまざま。

授業中に書き込んだ内容をPCに保存することで、授業の振り返りなどにも活用できる。

教科書や資料を映してテレビやスクリーンの大画面に表示したり、児童生徒の制作物を映して研究発表に使うなど、大きいサイズの資料を制作する手間を省いて効率よく授業に活用できる。

現在ではサイズもかなり軽量・コンパクトになっているので、常設でもじゃまにならない点も提案のポイントだ。

授業の進行を支援するソフト、教材用ソフト、授業中のインターネット検索を安全に行うためのセキュリティソフトなど、授業を効率的・効果的に行うためのソフトの整備が必要。

その学校の環境・条件に合わせた独自のソフト開発も有効だ。

高速インターネット接続の整備に加え、ネットワークへのアクセス権限の振り分けや、フィルタリング設定、セキュリティ対策などにも留意したい。

無線LANアクセスポイントについては、災害時や緊急時にWi-Fiへのアクセスを開放するなど、もしもの時の備えも学校ならではの大事なポイントとなる。

目標水準:各普通教室に 1台、特別教室に 6台、可動用に 40台

教員が授業やホームルームなど日常的に負担なく使えるように、普通教室では常設での配備が重要。

理科室などの特別教室用や、課外授業等の特別な状況で使用する可動用にも十分に配置しておきたい。

あわせて、安全に利用するための授業支援ソフトや、セキュリティソフトの整備も大切だ。

端末の整備はもちろん、書類・文書の作成や雑務の処理の時間を短縮できるよう、効率的な活用法や有用なソフトの提案をしたい。

他にも教職員間の情報共有にグループウェアを導入したり、

地域や保護者への情報公開に役立てるなど、学校運営への理解を内外で深める効果も期待できる。

長時間の資料や制作物の作成作業を考慮して、大きな画面のモニターを配備したり、ブルーライトカットなどの目に優しい機構を採用したい。

また、長期的な利用後のリプレースを見越して、

廃棄の際の環境配慮がなされた製品を選択するのも、文教分野ならではの特別なメリットになり得る。

教職員が授業でICTを活用するにあたっての悩みを解決したり、煩雑な校務をより効率的に処理できる使用法を提案するなど、困った時にすぐに解消できる環境を整えることが肝要。

ICT活用へのハードルが下がれば、積極的に授業に取り入れられるようになり、更に授業内容が充実するといった波及効果も。

このほか、ICT環境を導入するうえで忘れてはならないセキュリティ・管理・運用に関するソフトウェア、デジタル教材・授業支援ソフトといった各種ツールの活用、IT活用をサポートするICT支援員の配置等も大事なポイントとされており、さまざまな角度からソリューションでの導入が検討される市場といえよう。

文科省にて毎年実施されている「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」の平成25年度の結果(平成26年3月1日現在)によると、ほとんどの設備が未だ上記の目標水準には達していない状況となっている。唯一、数値目標を達成している「教員の校務用コンピュータ整備率」(111.1%)に関しても、リース等での入れ替え需要が想定されているため、粘り強いアプローチが喚起の一手となるだろう。

ネットワーク整備とあわせたセキュリティや統合管理ツール等の訴求、双方向型の活用として電子黒板とタブレットPCを組み合わせた事例の紹介、管理・運用面からの収納保管庫やセキュリティワイヤーの提案など、現場の目線に合わせた有効な活用例を示すことで、より広い利用シーンをカバーするソリューションをおすすめいただきたい。 また、上記項目にはないが、文教分野でよく使われるプリンター・複合機、教室用モニター、プレゼン用ツールといった周辺機器も、積極的な導入提案としてぜひご用意いただきたい商材だ。

「課題解決」が+αの提案に!ICT環境整備とその活用

「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画」として4年間総額6,712億円が予算計上されているのは前述の通りだが、これはあくまで地方交付税としての措置のため、国がその使途を指示、制限することはできない。そのため、場合によっては教育費への配分が水準を下回ってしまう恐れもある。実情として、文科省「地方教育費調査」によれば地方教育費の総額は年々減少傾向にあり、少子化による影響以上の教育費の削減も指摘されている。予算計画は、各自治体の教育委員会が学校現場へのヒアリングを元に整理・要求を行う。教育委員会が各学校の整備状況を聴取する際には、現場レベルでの現状把握や投資要望の精査等を準備しておくことが重要だ。ICT環境整備への意識を高めるべく、各学校現場への継続的な働きかけが鍵となるだろう。

また、ICT導入後の活用についても、環境整備が進んでいく中でさまざまな課題が浮き彫りとなっており、議論や取り組みが現在も続けられている。

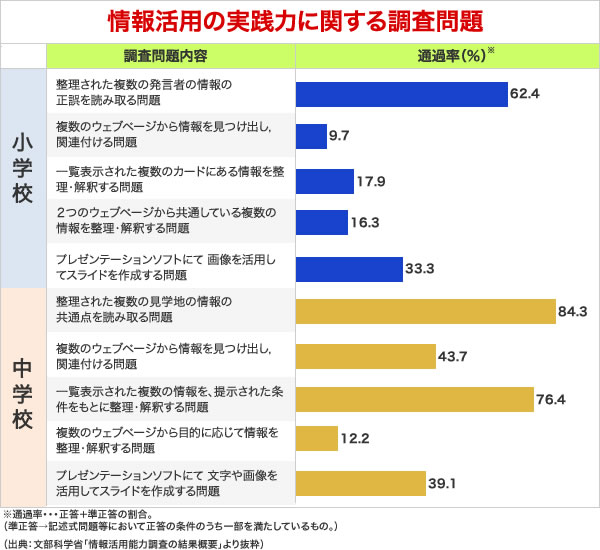

文科省が2015年3月24日に公表した情報活用能力調査の結果によると、調査対象となった小学5年生、中学2年生ともに「整理された情報を読み取ることはできるが、複数のウェブページから目的に応じて特定の情報を見つけ出し、関連付けることに課題がある」とされ、情報を複合的に扱う能力についてはまだまだ不安視されている。

学年ごとに見てみると、小学5年生では「情報を整理し、解釈することや受け手の状況に応じて情報発信すること」、中学2年生では「一覧表示された情報を整理・解釈することはできるが、複数ウェブページの情報を整理・解釈することや受け手の状況に応じて情報発信すること」がそれぞれ情報活用の課題として挙げられている。ICT環境は整いつつあるものの、ICT活用については文字通り課題の残る結果となっている。

そのほか、小学生の「ブログに載せてはいけない不適切な記述」の選択問題や、中学生の「不正請求メールの危険性への対処」に関する問題において、それぞれ正答率が5割を下回るなど、情報に関するモラルやリテラシーについても充分とはいえない。同調査で行われたアンケートでは、学校でインターネットを「ほとんど利用していない」「全く利用したことがない」との回答が小5で33%、中2で42%にも上り、学校のインターネット環境が活用されていない実態も明らかになった。学校現場のICT活用は、未だ発展途上といえよう。

課題解決に向けてTT(チームティーチング)の実施やICT支援員の配備によって授業、校務のサポートを行う学校もみられるが、予算面や費用対効果の疑問から二の足を踏む現場も多いという。ぜひ、販売パートナー様には、現場でICTを活用する教職員や支援員の「よきアドバイザー」となっていただきたい。児童生徒が積極的に情報機器の活用ができるような授業のスキームの提案はもちろん、煩雑になりがちな職員室での校務・事務負担を軽減するためのアイディアの創出、授業以外の校外学習、図書室での実習、生涯学習といった学力以外の部分を育む機会の検討など、日常抱えている悩みに同じ視点に立ったアドバイスができたなら、パートナー様への厚い信頼とともに、案件獲得の大きな一歩となるはずだ。

今後も、「義務教育諸学校における新たな教材整備計画」(デジタル教材・電子黒板等の整備・平成33年度までの10年総額約8,000億円の地方交付税措置)や、政府の「2020年までに教育現場にタブレットPCを1人1台整備する」といった構想など、ますます活況を呈する教育分野。「教育ICT」の波に、乗り遅れてはいけない。