マイナンバー特集

2015年3月10日、政府は閣議でマイナンバー法の改正案を決定した。2016年1月に開始されるマイナンバー制度では、行政手続きだけでなく、2018年からは預金口座にも適用されることとなった。いよいよ今年10月からナンバーが通知されるとあって、テレビCMやインターネット上でも度々見かけるようになったマイナンバー制度。導入にあたっては、自治体のみならず、ナンバーを取り扱う民間での対応も必要になってくる。システム改修や関連機器のリプレース・新規設備投資など、導入にともなうビジネスチャンスを探ってみる。

本格運用待ったなしの「マイナンバー制度」

そもそもマイナンバーとは何だろうか。政府のWebサイトによると、「住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に 存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用」するものと説明されている。そのメリットは、税などの負担の公正化、行政の効率化、行政サービスの利便性向上だ。

具体的には、2015(平成27)年10月より、国民一人一人に生涯使用する12桁の番号が通知され、2016年1月から、年金や医療などの社会保障、税、災害対策などの行政手続きでマイナンバーが必要になる。

また、マイナンバーの通知後に市区町村に申請することで、「個人番号カード」が交付される。個人番号カードには、本人写真、氏名、住所、個人番号などが券面に記載され、本人確認のための身分証明書として利用することが可能だ。これには、e-Taxなどの電子申請を行うための電子証明書機能が搭載されるほか、図書館利用や印鑑証明などの各自治体が定めるサービスの利用も可能になる予定だ。

さらに、3月10日の閣議決定による法改正では、2018年から希望者に対して預金口座へのマイナンバー適用が決定されている。将来的に政府は、個人番号カードに健康保険証の機能を持たせるなど、機能の拡張を検討しているといわれ、民間事業者でもその対応は必須になる。

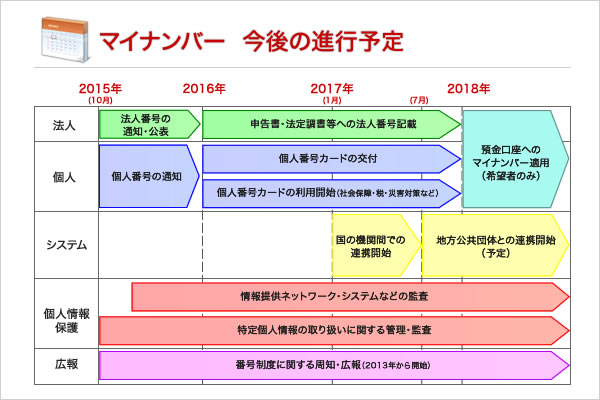

ここで、マイナンバー制度のタイムテーブルを確認してみよう。

2015年10月

マイナンバーの通知(住民票に登録されている住所宛にマイナンバー記載の「通知カード」が届く)

2016年1月

社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要となる。また、申請者には「個人番号カード」が交付される。

2017年1月

国の機関間での情報連携を開始

2017年7月

地方公共団体での情報連携を開始(予定)

このように、2016(平成28)年1月からは、源泉徴収票や支払調書、健康保険、厚生年金など、さまざまな届け出に「マイナンバー」が必要になるため、行政機関や事業者はマイナンバーを取り扱うための仕組みを整えておく必要があるのだ。

マイナンバーで、何が、どう変わる?

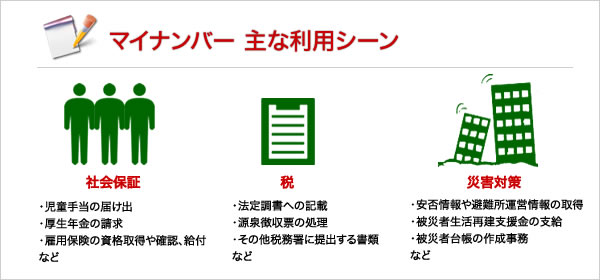

マイナンバー制度の導入目的として政府は、「公平・公正な社会の実現」、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」を謳っており、利用シーンとして、いくつかの例を挙げているので紹介する。

1つ目の例は、「児童手当」の届け出だ。これは毎年6月に市区町村に届け出が必要だが、2016年からはマイナンバーの提示があわせて必要になる。

2つ目は「厚生年金の請求」だ。年金事務所で手続きする際にマイナンバーが必要になる。

3つ目の例は「法定調書」だ。これは証券会社や保険会社などが税務署に提出する法定調書に、マイナンバーの記載が必要なためだ。

そして4つ目の例がもっとも身近な例で「源泉徴収票」だ。会社員であれば、年末調整などの税務処理は企業が行ってくれる。しかし、2016年からは税務署などに提出する書類にはマイナンバーの記載が求められる。そのため、従業員は自分と扶養家族の個人番号を企業に提示する必要が生じる。同時に企業側も、提示されたマイナンバーを厳重に管理する義務が生じるのだ。

2015年3月10日の改正法案では、メタボ健診や予防接種の履歴もマイナンバーで引き継げるようになることが決定し、当初の想定分野を越えた広がりをみせている。政府の計画通りにマイナンバー制度の適用範囲が拡大していけば、行政サービスの利用をはじめとした日常生活のさまざまなシーンで個人番号が必要になる場合が増えることは想像に難くない。

しかし、そこで懸念されるのが、個人情報の取り扱いだ。マイナンバーや、それに符号する同等の情報は「特定個人情報」に指定され、漏えい時には個人情報保護法よりも重い罰則が定められている。多種多様な情報が一つの個人番号で関連付けられるため、万一の情報漏えいが発生した場合の被害は、従来よりも甚大になる恐れがある。実際に、個人番号制度を導入している韓国や米国では、いくつかの問題点が指摘され、実際に漏えい事件も発生している。韓国ではハッカーによって大量の登録情報が盗まれており、米国では、社会保障番号を悪用した「なりすまし」が問題になっている。

マイナンバー制度の導入にあたって、政府は各行政機関が分散管理を行うことで、個人情報を適正に管理するとしている。これは個人番号を取り扱う民間事業者も同様で、企業はこれまで以上に厳しい情報セキュリティが求められることになる。

既に動き出しているマイナンバー商戦

マイナンバー制度の中枢システムの設計や開発については、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、富士通、NEC、日立製作所の大手5社が既に受注を獲得しており、その経済効果は年間1兆5,000億円ともいわれている。(※『「共通番号」導入の経済効果試算結果』公益財団法人日本生産性本部より)

大手SIerをはじめとして、既にマイナンバー導入のサポートサービスなども展開されており、もはや一時の猶予もない状況だ。ここではシステム改修などにともない創出される、周辺機器関連のビジネスチャンスを検討していく。

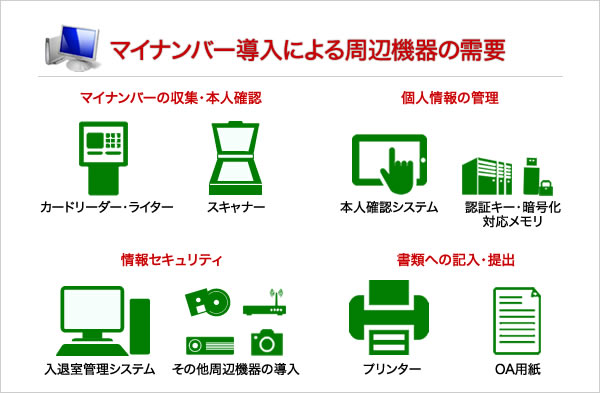

マイナンバーの導入により市区町村や企業が新たに必要になる対応には、①マイナンバーの収集・本人確認、②個人情報の管理、③書類へのマイナンバー記入・提出などが挙げられる。

周辺機器のビジネスチャンスの視点では、①の本人確認が最初のターゲットになる。個人番号カードに搭載されたICチップを読み取るためのカードリーダーや、通知カードと運転免許証、住民票の写しなどの組み合わせによる本人確認の際にスキャナー等が必要になる。スキミング防止や、スキャンデータの削除を前提とした機器が求められるだろう。

また、もっとも注意が必要なのが②の個人情報の管理だ。サーバールームの入退室管理や監視カメラの設置、映像の記録など、セキュリティの強化は必須の取り組みになる。さらに、印刷データを残さないセキュリティ機能を搭載した複合機などの導入も必要になるだろう。情報セキュリティの面では、周辺機器の導入に加えて、従業員教育やシステムの対応が必要なことも、併せて指摘しておきたい。

③の書類への記入では、マイナンバーに適応した新たな帳票類への対応が挙げられる。マイナンバー導入にともない書式が変更される書類があるため、システムの対応に加えて、プリンターや用紙の対応が必要になる場合もある。

これらの対応は、マイナンバーの利用範囲が広がるにつれ、今後、さまざまな分野に波及していくことが予想される。しかし、マイナンバー制度については、特に中小企業を中心に、まだ十分に周知されている状況とはいえないのが実情だ。マイナンバー制度への対応の必要性とそのために必要なシステムを、この機会にぜひ提案していただきたい。