⽇本の将来を担う学校教育に

必要なDXとは? 教育評論家 尾木 直樹氏

一人一台端末実現を掲げて推進されたGIGAスクール構想は、

ITビジネスにおいて文教領域の市場開拓にもつながった。

その一方で、教育のデジタル化には課題も少なくない。

「尾木ママ」の愛称で知られる教育評論家の尾木 直樹氏にデジタルネイティブ世代にとっての

デジタル空間の意義とGIGAスクール構想の推進における教育現場の課題、

そしてITビジネスに求められる取り組みについて聞いた。

デジタル空間は問題も多いが

否定的に捉えるのは間違い

BP:デジタル社会の進展は、親世代とはまったく異なる体験を通して子ども世代が成長するという、人類がこれまで経験したことがない状況につながっています。まずは教育評論家としての観点で、お気づきになっていることを教えていただけますか。

尾木 直樹氏(以下、尾木氏):現実問題として、デジタル空間を抜きに子どもたちの生活や文化、遊びを語ることはできない状況になっています。いじめの問題も同じで、今やその多くはSNSなどのデジタル空間が関与していると見られています。中学校の非行グループは昔から存在しますが、近年は入学前からデジタル空間でつながっているため、入学式直後にさまざまなトラブルが生じることも珍しくありません。先生方はリアルのほかにデジタル世界での関係にも目を向けながら生活指導を行っていますが、デジタル空間は大人の目が届きにくいためより難しくなっています。

でも、だからといってデジタル社会の進展を否定的にだけ捉えるのもやっぱり間違いだと思います。この春小学3年生になったお孫ちゃんと同居しているのですが、先日とても驚いたことがありました。お孫ちゃんは絵や工作が大好きなんですよ。ダンボールの剣とか手裏剣で突然襲い掛かってくるので、おじいちゃんとしてはちょっと恐怖なんだけど、先日ふと部屋を覗くと、BBCが開発したmicro:bitという教育用マイコンボードを使ってモグラ叩きゲームを作っているの。LEDに1が表示されたらすぐに一番目のモグラを叩き、2が表示されたら二番目のモグラを叩くというのがゲームのルール。モグラはお孫ちゃん得意のダンボール工作で、10回繰り返して6回以上成功するとファンファーレが鳴るんです。ママに聞くと自分でインターネットで情報を収集しながら作ったっていうんですよ。驚いてしまいますよね。私たち大人の想像以上に、今の子どもにとってデジタルは身近な存在になっているんです。

BP:先生はデジタル領域において日本が出遅れた理由をどうお考えになりますか?

尾木氏:教育の現場におけるデジタル導入の出遅れが理由の一つであることは間違いないと思います。ご存じの通り、一人一台端末の実現を掲げたGIGAスクール構想はコロナ禍を受け、当初2023年度内としていた達成目標が2020年度内に前倒しされました。パンデミックで教育現場のデジタル化の遅れが浮き彫りになったためです。コロナ禍初期の2020年3月下旬に経済協力開発機構(OECD)は教育分野のパンデミック対応策を発表しましたが、そこでは子どもたちに教育を届ける手段として、オンライン学習に取り組むよう指針が出ていました。しかし、2020年4月時点でいわゆる「同時双方向型」でのオンライン授業環境が整えられていた自治体は全体のわずか5%に過ぎませんでした。こうした状況を受け、文部科学省は全国の教育委員会に向け、危機感を持ってデジタル環境の整備を進めるよう強く発破をかけたという話はよく知られています。

デジタル教育における日本の出遅れは各種データからも明らかです。OECDでは、15歳児を対象にしたPISA(Programme for International Student Assessment)と呼ばれる学習到達度調査を継続的に実施しています。近年は各学校の校長を対象としたデジタル機器の利用状況に関するアンケート調査も並行して行われていますが、2018年の調査で「先生方が授業にデジタル機器を組み込むために必要なスキルを備えている」という質問に同意した校長の割合は全参加国中日本が最下位。「先生方がデジタル機器の使用方法を学ぶために利用可能なリソースの有無」に関する質問も日本が最下位。PISA調査には毎回、70~80の国や地域が参加します。日本がどれだけ出遅れていたか理解いただけるはずです。

脳の発達では紙とデジタルの

どちらが優位か

BP:背景には先生方を対象とした教育の出遅れがあったということでしょうか。

尾木氏:私はその影響がかなり大きいと考えています。GIGAスクール構想が掲げた一人一台端末は達成できていますが、活用状況は地域格差が大きいのが実情です。熊本市は最も活用が進んでいる自治体の一つですが、それには理由があります。2016年に大地震に見舞われた熊本市は、災害時に子どもの学びが止まってしまった反省を踏まえ、コロナ禍以前から教育のデジタル化に着手し、先生方を対象とした手厚い研修にも市を挙げて取り組んだのです。研修内容は、参加した先生方に「今すぐにでも授業でICTを活用したい」と言わせる素晴らしいものだったとうかがっています。こうしたサポート体制の充実は、教育のデジタル化には不可欠です。

熊本市の取り組みには、不登校対応においても注目すべき点があります。コロナ禍のリモート授業の際、リモートであれば授業に参加できるという不登校児童生徒が多くいたことに先生方は驚いたといいます。さらには積極的に意見を出しクラスメイトと画面越しにコミュニケーションを取るなど、リアルとは異なる動きも見られたそうです。その結果、オンラインから登校授業に切り替わった時点で、前年度不登校だった小学生の41.4%、中学生の31.3%が登校するようになったのです。人数では小学生が130名、中学生が227名。あまり知られていませんが、これはとても大きな意味を持つことだと思いますよ。質の高いリモート授業の効果ではないでしょうか。

BP:それは存じませんでした。我々はリモート会議では、意図が伝わっていない不安を感じがちですが、子どもたちの受け止め方は必ずしもそうではないようですね。

尾木氏:デジタルネイティブ世代の意識に関しては、もう一つ興味深い話があります。脳科学の領域では今、紙とデジタルのどちらが脳に有効に働くかという研究を盛んに行っていますよね。ある言葉の意味を辞書で検索した場合とインターネットで検索した場合を比べると、前者の方が脳が活発に働いていることが確認できるから紙メディアの方が優れているという見解はその一例です。先日、脳科学者・認知科学者の中野 信子さんと都立多摩図書館でトークイベントを行ったのですが、彼女は現時点ではその通りだけれど、10年後、20年後は分からないというの。今の被験者は、子どもの頃から紙のメディアに親しんだ世代が中心でしょう。デジタルネイティブ世代が中心になれば、まったく逆の結果になるかもしれないわけですよね。

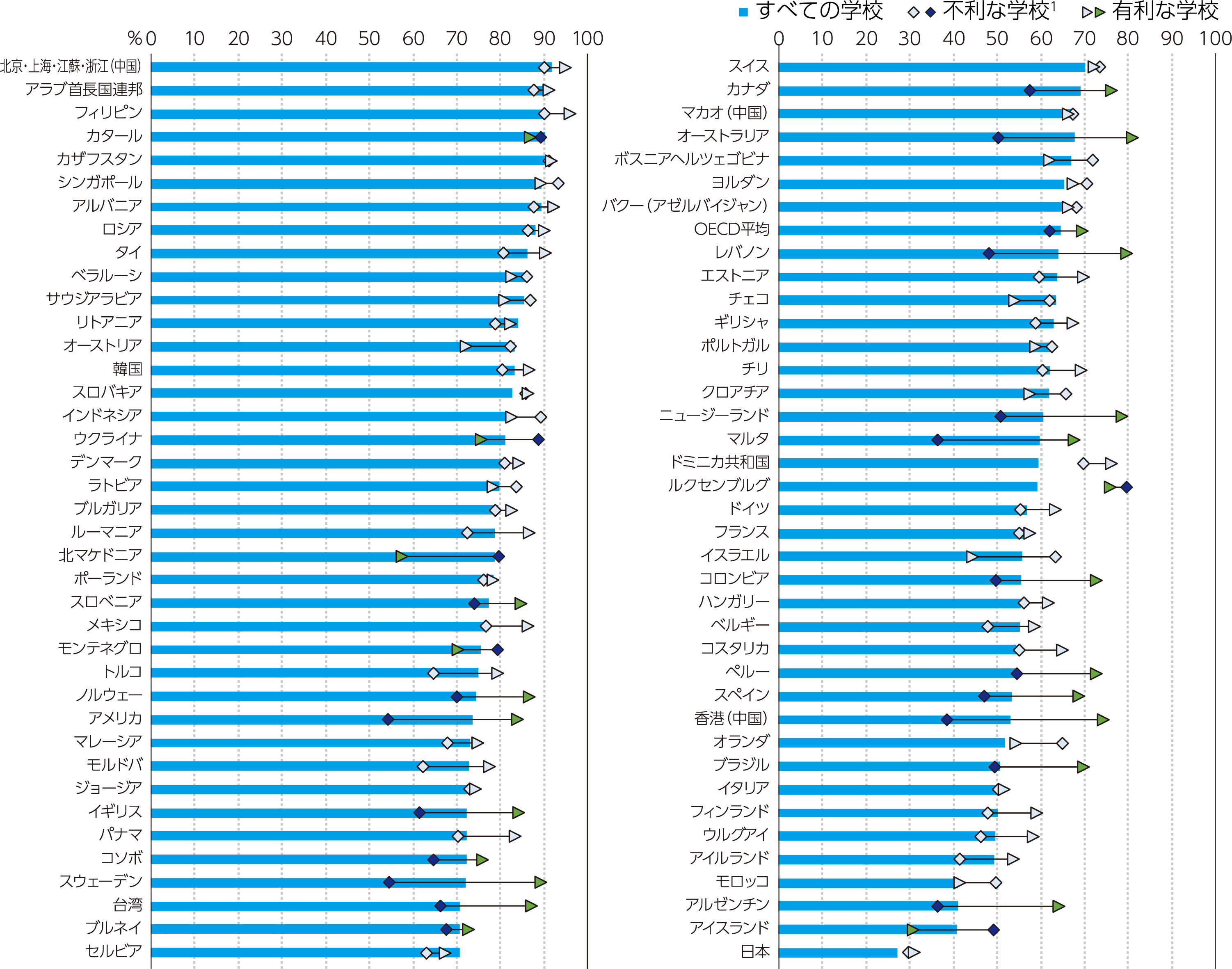

授業にデジタル機器を組み込むのに必要なテクノロジーのスキルと教育⽅法のスキルを有する教師たち

PISA2018における、教師たちが授業にデジタル機器を組み込むのに必要なテクノロジーのスキルと

教育⽅法のスキルを有すると校⻑が同意または強く同意している学校に通う⼦どもたちの割合

注:統計的に有意な値は、濃⾊で表⽰ 1. 社会経済的に不利(有利)な学校は、その社会経済的側⾯(つまり、学校の⼦どもたちの平均的な社会経済的地位)が、関係する国と経済圏のすべての学校の経済社会⽂化的背景のPISA指標が下部(上部)の4分の1である。国と経済圏は、授業にデジタル機器を組み込むのに必要なテクノロジーのスキルと教育⽅法のスキルを有する教師たちがいる学校の割合の降順で並んでいる。 出典:OECD PISA2018データベース

理念をどう落とし込むか

それはGIGAスクールの課題

BP:文部科学省が推進するGIGAスクール構想の現状を教えてください。

尾木氏:文科省は今「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を目指しています。2015~2018年にかけ、OECDは2030年に求められる学力について集中的な議論を行っています。そこで浮かび上がったのが「新しい価値を創造する力」「対立やジレンマを克服する力」「責任ある行動をとる力」の3つの力でした。SDGsをはじめとする課題が山積する時代にはただ知識を暗記して早押しクイズのように即答するようなこととは全く異なる力が必要とされるわけです。

こうした観点からも、みんなで議論してより良い答えを導き出したり、インターネットを活用して情報を収集したりする力を身につけてもらうのは重要なことです。でも残念なことに、現状ではこれまでの古い学力観に基づいた暗記型の授業を効率よく進めることに、ICTを用いる事例が多く見られます。子どもたちの興味関心をとことん深めていくようないわゆる「探求型」の学びにICTを活用できていないのはデータからも明らかです。それこそが今GIGAスクール構想が直面している課題だと感じています。

背景にあるのは、教育分野の深刻な人手不足です。先生のなり手が不足する状況で、「明日からはプログラミングも教えてください」「ICTを活用した授業をしてください」と言われても急に対応できる先生は多くありません。一人一台端末の普及状況はすでに達成していますが、大切なのはその中身。先生方が自信を持って、楽しくデジタル端末を活用できるよう支援する仕組みが強く求められているのです。

世の中がデジタルに移行する中、デジタル教育を教育現場だけに委ねるというのは無理があります。専門知識のあるスタッフの支援がなければ、そうした変化には追い付けません。マイクロソフトさんのような業界をリードする企業が積極的に現場の先生方とパートナーシップを築き、デジタル教育の質を高めていくことは今後より大きな意味を持つのではないでしょうか。

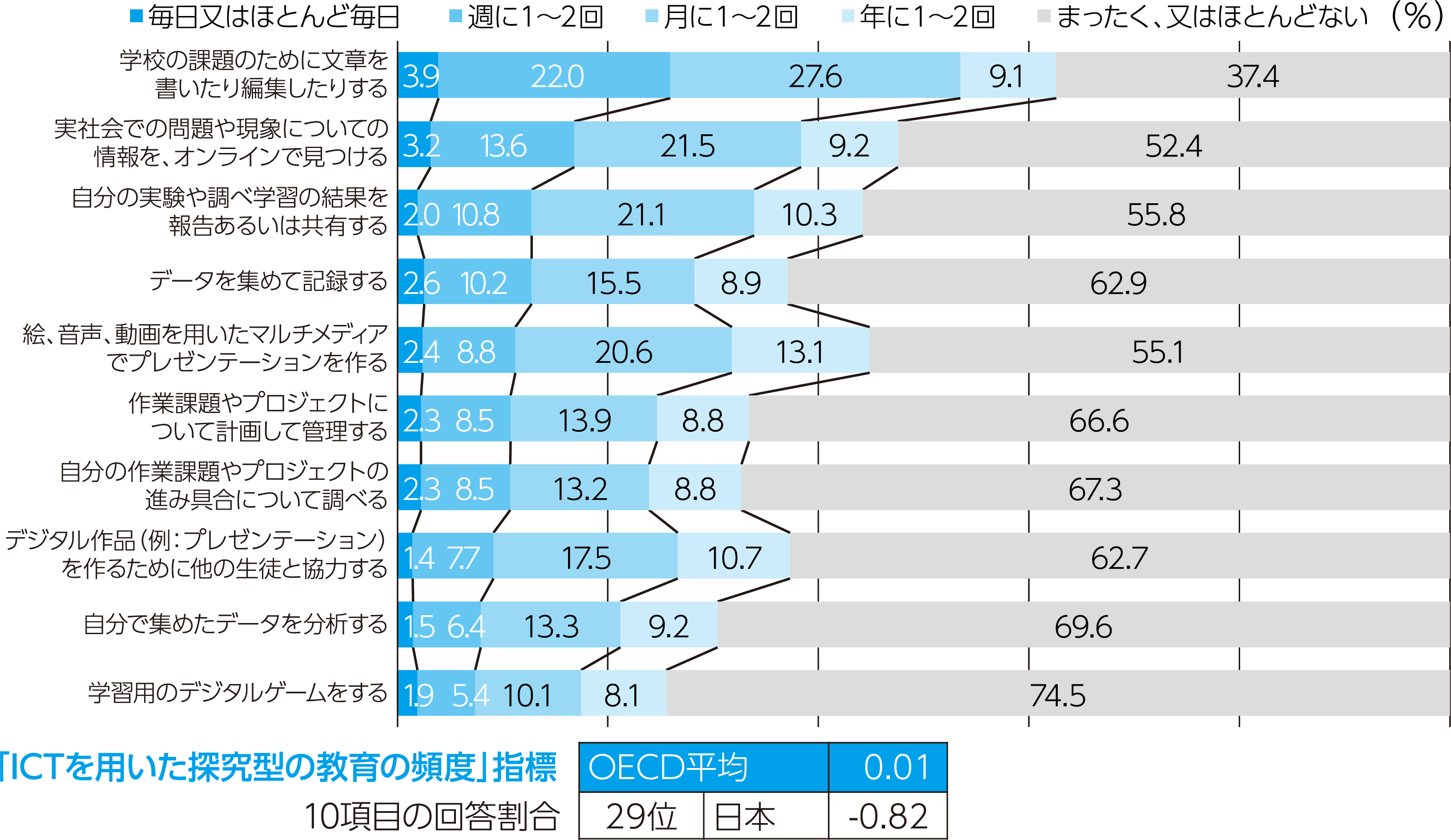

ICTを用いた探究型の教育の頻度(日本)

今年度、あなたは次の活動をするためにデジタル・リソースをどのくらい使いましたか。

高校生自身が情報を集める、集めた情報を記録する、分析する、報告するといった場面で

デジタル・リソースを使う頻度は他国に比べて低く、「ICTを用いた探究型の教育の頻度」指標はOECD平均を下回っている

※ ICT活用調査に参加したOECD加盟国29か国の平均値が0.0、標準偏差が1.0となるよう標準化されており、その値が大きいほど、ICTを用いた探究型の教育の頻度が高いことを意味している。

BP:GIGAスクール構想に伴い、SIerやITベンダーが文教領域に関わる機会も増えています。文教という新たな市場に取り組もうとされるSIerの皆様へのアドバイスで締めたいと思います。

尾木氏:ビジネスよりも先に、常に教育があることだけは是非忘れていただきたくないと思います。先生方が自信を持ってデジタル教育に取り組める環境が実現できれば、結果として皆様のビジネスの発展にもつながるはずですから。例えば、ICTに関する専門知識を持つ方であれば、まずはそのノウハウを地域の教育に還元するのも一つの考え方です。すでにデジタル教育に関心を持っている学校などでは歓迎されると思いますし、教育現場の課題を肌感覚で得ることにもつながるはずです。現場の先生方は、あからさまなビジネスマインドで迫られるとやっぱり引いてしまうんです。そういう意味では、やはり現場の課題を理解した上で、共にデジタル教育を作り上げるというスタンスが何よりも大切だと思いますね。いずれにせよ、教育現場だけではデジタル教育に対応できないことは明らか。ITビジネスに関わる皆様も教育のデジタル化という課題に共に取り組んでいただきたいと考えています。

教育評論家

尾木 直樹氏

1947年滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、私立海城高校、東京都公立中学校教師として、22年間子どもを主役とした創造的な教育を展開。その後22年間大学教育に携わる。2004年に法政大学キャリアデザイン学部教授に就任。2012年4月同大学教職課程センター長・教授。定年退官後、現在は法政大学名誉教授。主宰する臨床教育研究所「虹」では、現場に密着した調査・研究に取り組んでいる。著書(監修含む)は230冊。2023年4月東京都立図書館名誉館長に就任。愛称は「尾木ママ」。