- ホーム

- >

- パーソナルユース向け3DPrinter情報

パーソナルユース向け3DPrinter情報

低価格機の登場で問い合わせ多数!

注目の3Dプリンタを提案する前に理解しておきたい基礎情報

ところが、急速に認知の進む3Dプリンタに対する“誤解”が生じているという指摘もある。問い合わせなどが増えている3Dプリンタを“誤解”なく販売するためにも、3Dプリンタについての理解を深めておきたい。

BP事業部がおすすめする3Dプリンター

低価格帯の製品も増えてきた3Dプリンタ

3Dプリンタは、高速(Rapid)に試作品(Prototype)を製造するRP装置と呼ばれる機械に属している。RP装置には、3Dプリンタ以外にも、樹脂層に入った紫外線硬化方樹脂の液面に紫外線レーザーを当てて造形を行う光造形機、プラスチックや金属などの粉末をレーザーで焼結して造形を行うRM(Rapid Manufacturing)機などがある。これらの機器は、非常に高精度の造形を行えるが、専用の造形室と専任者が必要なほどの大型機器で、価格も2,000万円から1億円以上と非常に高価なものとなっている。

これに対して比較的安価に利用できる3Dプリンタは、小型で自動的に造形が行え、簡単に操作できるといった特長がある反面、高精細なプロトタイプの作成に向いていないことを理解しておきたい。また、3Dプリンタといっても、最近登場してきた数十万円のローエンド製品から、100万円から数百万円のミドルエンドの製品、5,000万円までのハイエンドの製品まで、価格帯はさまざまで、造形の精度も利用目的も異なる。

これらの大型造形が行えるミドルエンド・ハイエンドな機種を、実際に導入するためには、案件登録や事前コンサルティングを行う必要がある。

3Dプリンタを提案する前に理解しておきたい基本事項

30万円から50万円のローエンドの3Dプリンタが登場し、比較的簡単に手に入れられるため、その人気が高まっている。

しかし、これらの安価な3Dプリンタは、注目されているが故に特に大きな誤解を生じたまま販売されてしまうケースも多く、後からトラブルとなることも少なくない。

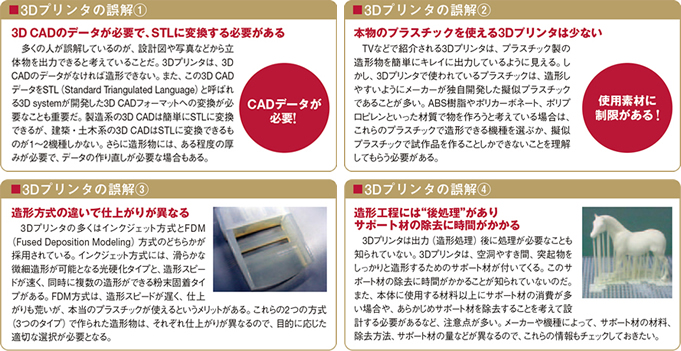

基本的なところでは、

- 3D CADのデータが必要で、STLに変換する必要がある

- 本物のプラスチックを使える3Dプリンタは少ない

- 造形方式の違いで仕上がりが異なる

- 造形工程には“ 後処理”があり、サポート材の除去に時間がかかる

といった部分は最低でも理解しておきたい。

さらに、機種によって造形方法が異なり、サイズ、精度、スピード、材料、コスト、導入環境、強度、耐熱、後加工方法などの得意とする分野やスペックが異なる。長所と短所を持ち合わせていることを理解した上で、造形用途や造形特性を考慮した選定が重要となってくる。