| |News|にっぽんの元気人|巻頭特集|第2特集|Focus|コラム|イベント|バックナンバー|vol35以前のバックナンバー| |

|

||

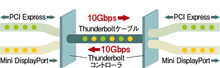

2月24日、アップルは第2世代Coreプロセッサを搭載したMacBook Proを発表した。このリフレッシュされたMacBook Proで驚かされたのは、今まさに普及が始まろうとしているUSB 3.0の採用を見送り、独自の高速I/O技術であるThunderboltを搭載してきたことだ。 独自といってもアップルが単独で開発したものではなく、元々はIntelがLight Peakというコード名で開発していた技術がベースになっている。「Light」という名前の由来は、シリコンフォトニクスと呼ばれる半導体ベースの光通信技術にあったわけだが、その実用化に際し協力したアップルの意向もあってか、最終的には光ファイバではなく一般的な銅線を用いた技術となった。Intelは伝送に光を用いることも可能だとしているが、アップルは全く言及していないし、同一バス上に光ファイバと銅線を混在させるメリットはほとんど見あたらない。 Thunderboltの特徴は、従来からディスプレイ接続用に使われてきたMini DisplayPortのコネクタを流用し、Mini DisplayPortとの互換性を維持した上で、10Gbps(片方向、双方向で20Gbps)の高速I/Oを追加したことだ。追加された汎用(非ディスプレイ)データ部のプロトコルにはPCI Expressを用いており、ThunderboltはPCI ExpressとDisplayPortのデュアルプロトコルということになる。この2つのプロトコルを統合し、伝送するのがThunderboltのコントローラであり、現時点でIntel製のチップしか存在しない。 つまりU S BやS A T Aのようなオープンな規格と異なり、Thunderboltの仕様は公開されておらず、他社にライセンスされない(少なくとも現時点において)。これが冒頭でThunderboltを「独自」技術と呼んだ理由だ。Thunderboltに対応する製品は、ホスト側だけでなく周辺機器側にもIntel製のコントローラチップを搭載する必要があり、今のところほかの選択肢が存在しない。 ケーブリングのトポロジ(接続形態)はデイジーチェインで、最大6台の周辺機器を芋づる式に接続することが可能だ。デイジーチェインは、SCSIやIEEE 1394 (FireWire)など、アップルが好んで採用したI/O技術と共通するトポロジだが、リンクの途中で断線やコネクタの脱落等があった場合の対処が困難であるため、最近はあまり使われなくなっている。かつてはデイジーチェインも存在したイーサネット(10BASE-2)も、ハブを用いる10BASE-T〜100BASE-TX〜1000BASE-Tが主流になったし、最も成功したI/O技術の1つであるUSBがハブを用いることはご存じの通りだ。 仕様が公開されていないこと、トポロジが主流と言えないデイジーチェインであることに加え、Thunderboltにはもう1つの問題が存在する。それは、高速I/Oとディスプレイ出力を1つにまとめてしまったことだ。発表されたMacBookProのようなノートタイプでは大きな問題はないが、たとえばMac ProにThunderboltを実装することを考えると頭をひねらねばならない。 Mac Proではディスプレイ出力に拡張スロット上のグラフィックスカードを用いるのが一般的だが、この場合Thunderboltのコントローラチップをどこに配すればよいのだろう。MacだけでなくPCに実装するとして、すべての外付けグラフィックスカードにIntel製のコントローラチップを載せろというのは暴論に過ぎる。外付けグラフィックスカードに使われるGPUがAMDとNVIDIA(両社ともIntelのライバル)製であることを考えれば、とても現実的とは思えない。 というわけで1 0 G b p sという高速性が話題のThunderboltではあるのだが、果たしてアップルに続くPCメーカーが登場するのか、疑問は少なくない。もうしばらく様子を見る必要がありそうだ。

|

■Thunderboltの仕組み |

|

|

||

Copyright 2010 Otsuka Corporation. All Rights Reserved.