| 2019年4月、いよいよ働き方改革法が施行された。最も大きな課題になる残業時間の罰則付き上限規制については、大企業は今春、中小企業は2020年4月に施行されることになります。そこで現状の働き方改革法のポイントを整理した上で、中堅・中小企業が注力すべきことについて、社会労務士の意見を聞きながら、勤怠管理、残業抑制などの関連ソリューション提案の構築について考えてみたい。 |

従罰則付き時間外労働の上限規制で注目される働き方改革関連法だが、法令順守という観点のみで対応を進めるのはあまり賢明ではない。国や自治体による助成金・補助金を活用しながら、この機会をエンドユーザー様の課題改善に役立てていきたい。

この春、「長時間労働の是正」「正規・非正規の格差解消」「多様で柔軟な働き方の実現」を旗印にする働き方改革関連法の施行が開始された。中でも特に注目される1947年の労働基準法制定後初のことになる「罰則付き時間外労働の上限規制」は、大企業への適用(2019年4月〜)、中小企業への適用(2020年4月〜)の順に適用が開始される。

それもあってか、特に中小企業では働き方改革の理解が不十分であることも多いようだ。2018年10〜12月に日本商工会所が中小企業を対象に行った調査では、時間外労働の上限規制の「名称・内容共に知っている」と回答した企業は約6割にすぎなかった。だがその猶予期間は1年を切っている上、同じように罰則が適用される「年次有給休暇の確実な取得」は既に中小企業にも適用されている。まだ対策を行っていない場合、一刻も早く、その検討をスタートすることが求められる。

働き方改革への取り組みで大切になるのが、目的を正しく理解し、労働環境の改善に取り組むことが企業の競争力強化にもつながるという観点だ。関連法制定の過程では、経済協力開発機構(OECD)加盟36カ国中20位(2018年)という日本の労働生産性の低さがたびたび指摘されてきた。集計方法が異なるデータに基づく順位付けにそれほど大きな意味はないという見方もあるが、それが日本企業の課題の一面を表していることは否定できない。

長時間労働の是正と売上維持を両立するには、IT活用を含む業務効率化が不可欠だ。見方を変えれば、働き方改革は企業が直面する課題を発見し、改善する絶好の機会でもある。だが残念なことに働き方改革の取り組みは、改革の本質に向き合うことなく残業の抑制に終始することも少なくない。それに伴い、「時短ハラスメント」という新たな流行語まで生まれようとしているのが現状だ。働き方改革提案は、就業状況の可視化などの法対応にとどまらず、より広い視野で行うことが大切だ。

まずは、関連法成立の経緯について簡単に振り返っておこう。その背景には、少子高齢化に伴う働き手不足という日本社会が今後直面する課題がある。高齢化の推移からは、2020年代半ばには労働力人口の急速な減少が始まると予測されるだけに企業にとっても大きな課題だ。長時間労働の是正や多様な働き方の実現という課題の背後には、育児・介護と仕事の両立などによる働き手の確保という大きな狙いがある。

では、関連法の施行により何が変わり、どのような取り組みが求められるのか。関連法は確実な対応が求められる項目と、新制度の導入促進や企業の努力目標を示す項目に分けられる。

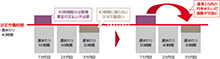

前者の代表が、罰則付き時間外労働の上限規制だ。労働基準法ではこれまで、1日8時間、週40時間の法定労働時間にプラスして月45時間、年360時間を上限とした残業時間を「原則的限度時間」として認めてきたが、法的な拘束力を持たないものだった。さらに三六協定による労使の合意があれば、年6カ月を超えない範囲で限度時間を超えることも可能で、その場合の上限は設定されず、まさに青天井の状態が続いていた。

月45時間、年360時間を原則的限度時間とし、労使の合意に基づき、年6カ月を超えない範囲で限度範囲を超えることができることは関連法も同じだ。だが原則的限度時間が法的根拠を持つようになると共に、これまで青天井だった労使合意に基づく残業時間に法律による上限が設けられた点が大きな違いになる。具体的には、年720時間、単月100時間、複数月平均80時間がその上限になり、違反した場合、労務管理責任者に対し6カ月以下の懲役、30万円以下の罰金という罰則が適用される。なお自動車運転や建設業、医師など一部業務については、適用が当面の間猶予・除外される。

過労死の社会問題化を受け、違反企業の摘発は今後積極的に行われると見られるだけに、時間外労働の上限規制には最優先の対応が求められる。そこで大切になるのが、生産性向上という観点だ。月100時間の残業が常態化しているような場合、業務フローや属人化した業務の見直しを進めると共に、IT導入や業務量の抑制をトップが判断していくことが必要になるだろう。

社を挙げた時間外労働抑制の取り組みが“隠れ残業”につながるようでは意味がない。関連法には、客観的方法による労働時間把握の義務化も盛り込まれた。従業員の自己申告のみによる勤怠管理を行っているような場合はその対策も急務だ。具体的には、タイムカードのほか、ICカードによる入退室管理、PCログ管理などの客観的データに基づく勤怠管理が求められる。

10日以上の年次有給休暇が付与される従業員を対象に、年5日の取得が義務付けられたことも関連法のポイントの一つだ。従業員の申し出による取得がない場合、企業は従業員の要望を聞いた上で、時季を指定し、有給休暇を与えることが必要になる。有給取得の義務化は大企業・中小企業を問わず2019年4月に施行され、違反した場合、時間外労働の上限と同様の罰則が適用される。

正規・非正規などの雇用形態を問わず、公正な待遇が求められる点も関連法の重要な課題の一つだ。施行される2020年4月(大企業)、2021年4月(中小企業)以降は、同一労働同一賃金という考え方のもと、不合理な待遇差を解消するための規定整備が求められると共に、非正規従業員の待遇差がある場合、その内容・理由の説明が義務化される。これは多くの企業にとり、今後の課題になるはずだ。また多少先の話になるが、2023年4月に月60時間超の時間外労働への割増賃金率(50%)適用の中小企業への猶予が廃止されることもポイントの一つだ。

次に関連法により導入可能になった新制度について見ていきたい。その一つがフレックス制の見直しだ。従業員自身が始業・終業時間を選ぶフレックスタイム制はこれまで1カ月をめどに清算を行い、法定労働時間である週40時間を超えた場合はその都度、割増賃金を支払い、満たさない場合は欠勤として処理する必要があった。4月からは清算期間が最大3カ月に延長され、月をまたぐ、より柔軟な運用が可能になった。また、清算期間の延長に伴う過重労働の特定期間への集中を防ぐ目的で、清算期間を1カ月以上に設定する場合、単月の労働時間が週50時間以内に収まることが求められるようになった。

また、特定された高度な専門的業務について、労働時間に関する規定が適用されない雇用が可能になった。新たに創設された高度プロフェッショナル制度は、現在、金融商品の開発・ディーリング業務、アナリスト業務、コンサルタント業務、研究開発業務に従事し、年収1075万円以上という条件に合致する場合のみ適用される。

さらに前日の終業時刻から翌日の始業時間の間に一定時間の休息を確保する勤務間インターバル制度導入が事業者の努力目標として規定された。従業員の十分な生活時間や睡眠時間の確保を目的とした同制度は国内でも大企業を中心に導入が進み、8〜11時間のインターバルを設定することが一般的であるようだ。

長時間労働の改善に向けた取り組みに補助金や助成金が利用できる点にも注目したい。中小企業を対象にした厚生労働省の時間外労働改善助成金の場合、「時間外労働上限設定コース」「勤務間インターバル導入コース」「職場意識改善コース」「団体推進コース」「テレワークコース」の5コースが用意され、研修やコンサルティング、労務管理用システムやテレワーク関連機器の活用・導入に際し、導入コストの3/4、一企業あたり上限200万円が助成される。

同様の取り組みは経済産業省や各自治体でも行われ、経産省のIT導入補助金の場合、生産性向上に資する多様なIT導入に450万円を上限とする補助金を受けることが可能だ。東京都の場合、TOKYO働き方改革宣言企業、テレワーク活用働く女性応援助成金が利用できる。その他の自治体の取り組みは、事業所が所在する自治体や商工会議所のサイトで確認できる。

続き、「巻頭特集 中小企業が注力すべき働き方改革法」は 本誌を御覧ください 続き、「巻頭特集 中小企業が注力すべき働き方改革法」は 本誌を御覧ください

|