・RAID 0 (ストライピング)

複数のディスクを一つのディスクとして仮想的に扱うことができる。1GBのディスクを3台使用した場合、3GBのストレージとして扱うことができるため、ディスク容量を効率よく利用することが可能だ。また、統合したディスクそれぞれに同時にデータを書き込むため、3台のディスク構成であれば書き込み速度は理論上3分の1となり、転送速度としても効率化される。ただし、一つのデータを構成ディスクそれぞれに分けて書き込むため、1台でも壊れてしまうと修復ができず、冗長性には対応しない。

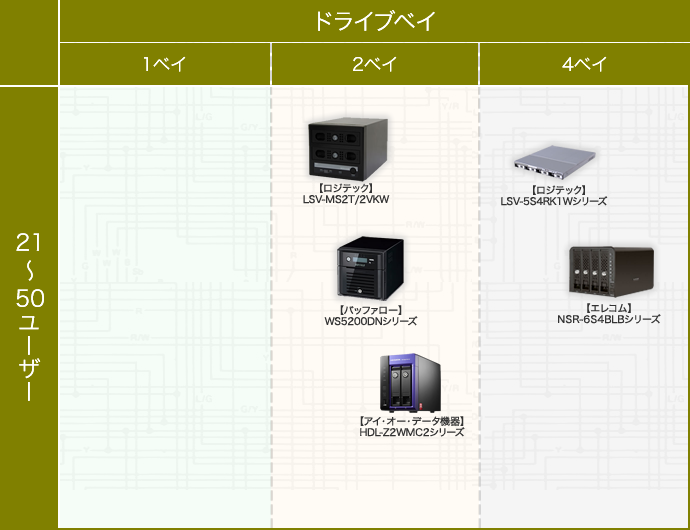

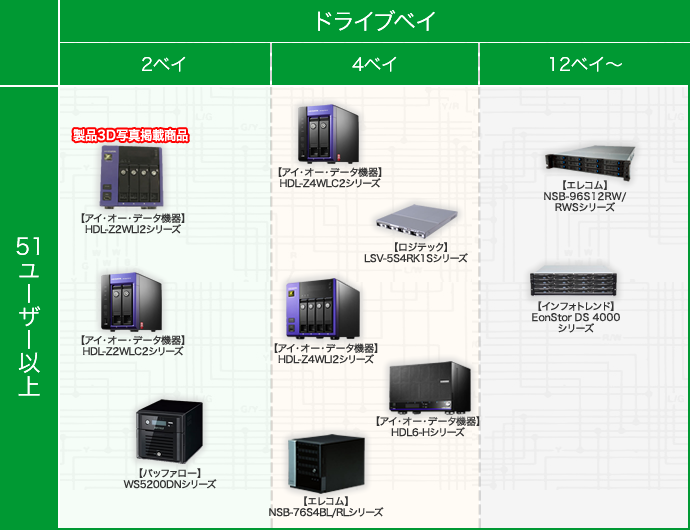

BP事業部おすすめのNAS製品を、規模・機能ごとにマッピング。

現在の案件に合わせて、最適な製品をお選びください。

【用語】

・RAID 0 (ストライピング)

複数のディスクを一つのディスクとして仮想的に扱うことができる。1GBのディスクを3台使用した場合、3GBのストレージとして扱うことができるため、ディスク容量を効率よく利用することが可能だ。また、統合したディスクそれぞれに同時にデータを書き込むため、3台のディスク構成であれば書き込み速度は理論上3分の1となり、転送速度としても効率化される。ただし、一つのデータを構成ディスクそれぞれに分けて書き込むため、1台でも壊れてしまうと修復ができず、冗長性には対応しない。

・RAID 1 (ミラーリング)

複数のディスクに同一のデータを書き込んでいくことで、どれか一つのディスクが故障した場合にもデータを保護することができる。故障時にも残ったディスクでシステムを稼働し続けることができ、構成するディスク数が多くなれば、それだけ耐障害性も高くなる。反面、同一のデータを複数台ディスクに書き込まなくてはいけないため、全体のディスク容量の利用効率が半分以下に下がってしまうほか、データ書き込みの速度も低下する(性能を高める機能もあり)。冗長性のみに注力した構成といえる。

・RAID 5 (パリティRAID / 分散データ・ガーディング)

RAID 0のように構成ディスクすべてにデータを分散して書き込むのと同時に、ディスク故障時にデータを修復するための「パリティ」と呼ばれる冗長コードを全ディスクに分散して保存する。ディスクが故障した際には、それ以外のディスクのデータとパリティ情報から、元の完全なデータを生成して修復が可能。パリティ用のデータは全ディスクに分散されるため、どれか一つのディスクに負荷がかかることもなく、パリティ保存に必要なデータ容量も構成ディスク1台分で済むので、それ以外の合計容量を効率よく活用できる。同時に2台以上のディスク故障には対応できない。

・RAID 6 (ダブルパリティRAID)

RAID 5の仕様を改良し、一つのデータに対して二つのパリティを生成。同時に2台のディスク故障が起こった際でも、二重のパリティ情報から元データを修復することができるので、他のRAID構成と比べても高い耐障害性を実現している。パリティが増えた分だけ、パリティ用ディスク容量もディスク2台分が必要となり、容量の利用効率が下がる。また、書き込み速度もあまり期待できない。

・RAID 10 (RAID 1+0 / RAID 0+1)

RAID 0とRAID 1を組み合わせ、一つのデータを分散して各ディスクに書き込んだ(ストライピング)うえに、さらにそのデータが保存されたディスクを全く同じデータで別のディスクに保存する(ミラーリング)。(逆に、ミラーリング→ストライピングの順番で保存する仕様もある)データを分散するためのディスクが2台、さらにそれをコピーするディスクが2台と、最低4台のディスクが必要となるが、同一データを保存するディスクの一方が故障した場合にも継続稼働が可能と、冗長性も高い。高速化と大容量化を実現できるが、必要ディスク台数が多いため、コストが高い。